Судебно-оперативная фотография (криминалистическая запечатлевающая фотография) - это система научных положений, приемов и методов съемки, применяемых при производстве следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, слежащая для фиксации объектов, видимых глазом без применения специальных устройств.

Под её методами понимаются правила и рекомендации, которые обеспечивают получение качественных фотографических изображений запечатлеваемых криминалистических объектов.

Объектами съемки в следственной практике являются: места происшествий с их обстановкой, трупы, следы преступления и преступника, вещественные доказательства , лица, обвиняемые в совершении преступления. Полученные при производстве различных следственных действий фотоснимки представляют собой фотодокументы-приложения к протоколам соответствующих следственных действий. Объектами съемки, применяемой в процессе оперативно-разыскной деятельности, служат событие преступления и лицо, его совершившее.

Основное назначение судебной фотографии – фиксация фактов или действий.

Виды судебно-оперативной фотографии - совокупность методов и приемов фотографирования, применяемых при съемке отдельных видов объектов

Виды судебно-оперативной фотографии можно разделить по виду следственного действия :

По объекту съёмки :

1) фотосъёмка живых лиц;

2) фотосъёмка трупов;

4) фотосъёмка вещественных доказательств;

5) фотосъёмка документов.

Методы судебно-оперативной фотографии - совокупность правил и рекомендаций по выбору фотографических средств, условий съемки с целью получения изображения, отвечающего требуемым характеристикам

Существуют следующие методы судебно-оперативной фотографии:

Панорамный метод

Это последовательная съемка объекта, изображение которого при заданном масштабе не может поместиться в обычном кадре, на нескольких взаимосвязанных кадрах, соединенных потом в общий снимок - панораму. При съемке панорамы необходимо, чтобы на каждом последующем снимке захватывалась небольшая часть предыдущего кадра (10-15% площади от края предыдущего снимка), т.е. на смежных кадрах дважды фиксировался один и тот же объект-ориентир.

Различают следующие виды панорамы:

Линейная панорама

расположение точек фотографирования при линейной панораме

Фотосъемка производится с нескольких точек, расположенных на одной линии параллельно снимаемому объекту. Бывает горизонтальная (например, панорама многоподъездного дома) и вертикальная (панорама высотного дома с одним подъездом).

1) линия съёмки должна быть параллельна плоскости снимаемого объекта;

2) точки съёмки должны располагаться на линии съёмки;

3) точки съёмки должны быть выбраны таким образом, чтобы каждый последующий кадр имел с предыдущим общую границу;

4) Зона перекрытия между снимками должна быть не менее 10-15%, то есть снимки должны делаться "внахлёст";

5) снимки должны печататься в одном масштабе и при одной и той же выдержке.

Круговая панорама

позиционирование точек фотографирования при круговой панораме

Производится с одной точки, при этом фотоаппарат желательно закрепить на штативе и производить съемку с последующим поворотом вокруг вертикальной оси.

Ярусная панорама

Используется в тех случаях, когда снимаемый объект располагается в пространстве не только по линии горизонта, но и имеет значительную высоту. Ярусная панорама - это комбинация вертикальной и горизонтальной панорамы. В некоторых случаях ярусная панорама может называться ступенчатой и использоваться, например, для фотографирования дорожки следов ног.

Измерительная (метрическая) съёмка

Фотосъемка с линейным масштабом

Фотосъемка с линейным масштабом

Фотосъемка с линейным масштабом позволяет определить размеры предметов, следов повреждений, а также позволяет увеличивать масштаб изображения и производить по снимку измерения.

1. Масштабная линейка размещается на высоте плоскости предмета и не должна маскировать его;

2. Фотоаппарат должен располагаться строго вертикально над снимаемым объектом, и для этого его желательно закрепить на штативе;

3. Для того чтобы при фотографировании избежать перспективных искажений фотографируемого объекта, задняя стенка фотоаппарата должна быть параллельна фотографируемой плоскости объекта.

Фотосъемка с глубинным масштабом

Фотосъемка с глубинным масштабом

Фотосъемка с глубинным масштабом используется, когда необходимо запечатлеть на снимке значительный по размеру участок местности или закрытого помещения. По данным снимкам можно определить размеры предметов, а главное, расстояния между ними, как в глубину снимаемого пространства, как и в ширину. Глубинный масштаб представляет собой длинную ленту с нанесенными на нее делениями, используют бумажную ленту с делениями в виде черно-белых квадратов, со сторонами, равными кратному фокусному расстоянию объектива фотоаппарата (например, при фокусном расстоянии объектива «Индустар-50» в 50мм., стороны квадратов на ленте должны быть равны 50см.).

Для данного метода существуют следующие правила:

1. фотоаппарат устанавливается таким образом, чтобы его оптическая ось была параллельна полу (поверхности местности);

2. необходимо уложить масштабную ленту вглубь от фотоаппарата параллельно оптической оси объектива. При этом начало ленты должно быть расположено строго под объективом - для этого используется отвес, прикрепляемый к фотоаппарату.

Фотосъемка с квадратным масштабом

Этот метод применяется, если необходимо запечатлеть объекты, расположенные на различном расстоянии от фотоаппарата по ширине. Представляет собой разновидность фотосъемки с глубинным масштабом и отличается от последней тем, что вместо ленты в кадре помещают квадратный масштаб, изготовленный из картона, со сторонами, также равными кратному расстоянию объектива - 25, 50, 100см.

Фотография с различных ракурсов

При производстве судебно-оперативной фотосъемки запечатлеваются объекты с одной, двух и нескольких точек. Основное внимание при производстве фотосъемки с одной точки направлено на то, чтобы не было перспективных искажений, а сами объекты выглядели так, как мы их обычно воспринимаем в действительности.

При фотосъемке с двух противоположных точек – (метод встречной съемки ) необходимо соблюдать следующие правила: снимаемый объект (участок) должен располагаться на одной воображаемой линии, расстояние от центрального объекта до снимающего должно быть равным, при съемке на местности угол наклона к фотографируемому объекту одинаковый. Этот метод используется при фотосъемке объектов, вытянутых в длину: коридоров, трупов.

Фотосъемка с четырех точек предусматривает практически те же правила, что и съемка с двух противоположных точек. Добавляется только еще одно направление и фактически съемка ведется по диагоналям квадрата или прямоугольника. Поэтому такую съемку иногда называют «перекрестная съемка ». Таким методом, как правило, фотографируют транспортные средства и небольшие строения.

Репродукционная съёмка

Универсальная репродукционная установка ПАПИЛОН-ЭкспертЛаб

Производится для получения копий, схем, чертежей, фотографий, различных текстов и различных изображений на плоскости. Репродукционная фотосъемка позволяет получить точную копию оригинала путем использования обычных фотоаппаратов и специальных репродукционных установок.

В настоящее время для получения значительного количества копий документа используются способы компьютерного копирования с использованием оперативной множительной техники, однако данные копии документа не всегда отражают весь объем информации и имеющиеся вещественные следы преступления.

Элементы репродукционной установки на примере ПАПИЛОН-ЭкспертЛаб:

1 – штатив,

2 – осветитель заполняющего света,

3 – осветитель узконаправленный,

4 – осветитель инфракрасный,

5 – держатель линеек,

6 – светильник ламповый,

Фотокопии с документов могут быть получены и без применения фотоаппарата - методом рефлексной фотографии . Этот метод прост и позволяет в короткий срок изготовить большое количество фотокопий. Однако качество снимков в этом случае значительно хуже, чем при репродукции с помощью фотоаппарата. Это особенно сказывается в полутонах, которые при этом методе скрадываются. Кроме того, все изображение в целом теряет нормальную контрастность.

Рефлексная фотосъемка производится следующим образом. На поверхность документа при красном или оранжевом свете накладывается эмульсионной стороной и плотно к нему прижимается специальная рефлексная фотобумага. Затем на рефлексную бумагу со стороны ее подложки направляют свет, т. е. дают выдержку. Рефлексная бумага при экспонировании должна освещаться равномерно.

Во время выдержки свет, пройдя через толщу фотобумаги, отражается светлыми и поглощается темными участками документа. Отражённые лучи вызывают появление скрытого негативного изображения на фотобумаге.

Опознавательная съёмка

В криминалистике она считается средством уголовной регистрации живых лиц и трупов (сигналетическая фотография). Кроме этого, опознавательная съемка применяется для фотографирования предметов, в целях последующего их опознания.

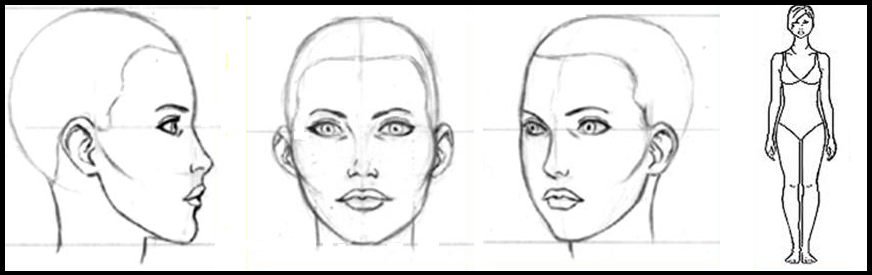

Фотографирование живых лиц для уголовной регистрации производится в анфас, правый профиль и ¾ левого полупрофиля. Левый профиль фиксируют в том случае, если на левой половине лица имеются какие-либо особые приметы. При необходимости человек фотографируется во весь рост в той одежде, в которой он был задержан, и т.п. Масштаб изображения на фотоснимке должен составлять 1/7 от натуральной величины (расстояние между зрачками на снимке должно быть около 1 см). Фотография лица производится без головного убора и без очков, даже если человек носит их постоянно. Волосы зачёсываются назад, чтобы были видны ушные раковины (независимо от того, какую причёску человек носит в повседневной жизни).

Если для опознания предполагается предъявить не самого человека, а его портретное изображение, целесообразно сделать дополнительный снимок во весь рост, в 3/4 поворота головы, в головном уборе и очках, если их носит данное лицо.

При опознавательной съемке неопознанных трупов в необходимых случаях перед фотографированием проводится «туалет» трупа для придания ему прижизненного вида (припудривание, гримирование имеющихся повреждений, восстановление прически). После завершения этой процедуры фотографируют левый, правый профиль, анфас, в полный рост в одежде, в которой он был обнаружен, а иногда для фиксации особых примет - обнаженным. Решение о возможности опознавательной съёмки трупа принимает эксперт.

Освещение при павильонной (стационарной) опознавательной съемке должно быть двухсторонним. Основной, более сильный источник света располагается несколько выше фотоаппарата, а дополнительный – справа от фотоаппарата (при съемке в правый фас) и слева (при съемке в левый фас). При этом фотографируемое лицо усаживают на специальный стул со спинкой. В полевых условиях положение снимаемого лица и трупа и освещение выбираются с учетом сложившейся ситуации.

Опознавательная съемка предметов производится по правилам детальной съемки.

Стереоскопическая съёмка

Даёт возможность запечатлеть участок местности с объектами (или отдельные сложные объекты) объемными, т. е. так, как мы их видим в действительности двумя глазами. Трёхмерное изображение на плоскости отличается от двумерного тем, что включает построение геометрической проекции трёхмерной модели сцены на плоскость (например, экран компьютера) с помощью специализированных программ.

Трехмерную съемку применяют в случаях, когда на месте происшествия находится множество различных предметов и передать их форму, размеры, расположение друг относительно друга с помощью обычной фотографии трудно (например, при авариях на предприятиях, стройках, крупных дорожно-транспортных происшествиях). На узловых участках, где находятся наиболее важные следы или предметы размещаются масштабные линейки, которые могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. В зависимости от размеров снимаемого участка линейки могут достигать 1м и более. Для съемки используют обычную фотокамеру со специальными насадками для объектива или специальные фотоаппараты.

Трехмерный фотоаппарат имеет два (или более) объектива, которые удалены друг от друга на расстояние, равное среднему расстоянию между человеческими глазами. Это позволяет фотоаппарату объект с разных углов, в результате чего достигает объемная картинка. Для просмотра объемных цифровых фотографий сделанные на трехмерную фотокамеру существуют специальные трехмерные мониторы, стереоскопические фоторамки, которые позволяют показывать трехмерные картинки при помощи генерирования разного изображения для каждого глаза, также существуют трехмерные принтеры, на которых можно распечатать объемные картинки. Принтер наносит фотографию на полимерное покрытие, в структуре которого огромное количество мельчайших линз. До сих пор широкого применения в следственно-криминалистической практике трехмерная фотография не нашла, в виду все еще остающихся высоких затрат на ее производство.

Макросъёмка (крупномасштабная съёмка)

Макросъёмка – это съёмка мелких объектов в натуральную величину либо с небольшим увеличением. Более широко термин макросъёмка употребляется в случаях фотографирования с более близких расстояний, чем расстояния, указанные на шкале дистанций объективов фотокамер. Макросъёмка - это принцип формирования увеличенного изображения с передачей деталей, видимых невооруженным глазом. Для этих целей используются цифровые фотоаппараты с повышенной разрешающей способностью матрицы - более 10 мегапикселей.

Приёмы судебно-оперативной фотографии - это правила и рекомендации по применению выбираемой фототехники, а так же действия, касающиеся не всего процесса съемки, а его отдельных элементов, например построения кадра. Если методы фотографии обусловлены техническими аспектами съемки, то приёмы составляют тактическую часть фотосъемки. Выбор приёмов судебно-оперативной фотографии входит в компетенцию следователя.

Ориентирующая съёмка

Предполагает запечатление объекта вместе с окружающей обстановкой.

Ориентиры: близлежащие дороги, сооружения.

Где расположено место происшествия?

Снимок может выполняться панорамным методом либо одиночным кадром (это зависит от характера объекта и обстоятельств).

Обзорная съёмка

Фиксация места происшествия без окружающей обстановки, осуществляется с нескольких точек. Обзорная фотосъемка, как правило, проводится на этапе общего осмотра сразу после производства ориентирующей фотосъемки, либо после того как место происшествия будет разбито на участки. Основная задача данной фотосъемки создание общей картины места происшествия в целом.

Позволяет ответить на вопрос: Что собой представляет место происшествия?

Методы обзорной съемки: метрическая съёмка с глубинным и квадратным масштабом

Узловая съёмка

Фиксация «узловых точек», места наибольшего сосредоточения следов и иной значимой информации, вместе с окружающей обстановкой.

Узловая фотосъемка делается для уяснения взаиморасположения, пространственной связи обнаруженных следов и предметов с окружающей обстановкой и другими следами и предметами.

Узловая фотосъемка проводится с расстояния 2-4 м, при этом в кадре, помимо следов, обязательно должен находится хотя бы один неподвижный объект места происшествия. Желательно, чтобы данный объект прослеживался на одном из обзорных фотоснимков. Основная задача узловой фотосъемки – создание образной картины отдельного небольшого участка места происшествия, с привязкой к основным неподвижным объектам данной местности.

Позволяет ответить на вопрос: Как выглядит место происшествия и следы на нём?

Методы узловой съемки: опознавательная съёмка, встречная, крестообразная, макросъёмка.

Детальная фотосъемка

Фиксация отдельного объекта (следа и т.п.), без окружающей обстановки выполняется масштабным методом.

При производстве детальной фотосъемки необходимо строго соблюдать ее правила:

1. Фотосъемка осуществляется строго под прямым углом к плоскости фотографируемого объекта;

2. Фотосъемка осуществляется с минимально возможного расстояния;

3. Фотографируемый объект или след и масштабная линейка должны точно вписываться в размер кадра;

4. Масштабная линейка должна находиться в одной плоскости с поверхностью фотографируемого объекта, если объект круглый, то линейка помещается в одной плоскости с осью симметрии объекта.

Позволяет ответить на вопрос: Как выглядят следы, предметы или объекты на месте происшествия?

Дополнительная литература

- Драпкин Л. Я. Криминалистика: учебник для бакалавров / под ред. Л. Я. Драпкина. - М.: Издательство Юрайт, 2013. Скачать (pdf, 4.5mb)

- Попов И. А. Справочник следователя. Осмотр места происшествия. – М.: ЦОКР МВД России, 2010.

Официальной датой изобретения современной фотографии является 7 января 1839 г. С первых лет своего существования она не только получила применение в быту, но и использовалась в решении сугубо научных задач.

Фотография (от греч. "фотос" - свет, "графо" - рисую, пишу) буквально означает рисование светом. Появлению фотографии предшествовали открытия многих ученых. Первая фотокамера (камера-обскура) представляла собой светонепроницаемый ящик с отверстием в стенке, принцип работы которой описал в своих трудах выдающийся итальянский ученый и художник Леонардо да Винчи. Такой прибор надежно служил для механической зарисовки предметов внешнего мира. Это была "фотография до фотографии".

Англичанин получил изображение на серебряной пластинке, обработанной парами ртути и закрепленной с помощью раствора поваренной соли. Свой способ он назвал дагерротипией. Технология Дагера не позволяла размножать снимки, и только изобретение англича

В 1835 г. Тальбот, пропитав хлористым серебром бумагу, получил на ней снимок окна своего дома в виде негатива

нина Уильяма Генри Фокс Тальбота

положило начало разработке негативно-позитивного метода получения фотоснимков и способствовало открытию нового способа изготовления светочувствительной бумаги.

В России первые фотографические изображения были получены русским химиком и ботаником Ю. Ф. Фрицше. Большой вклад в развитие фотографии внесли и другие русские ученые и изобретатели. Основоположником научной и судебной фотографии является русский криминалист Е. Ф. Буринский. В 1894 г. по поручению Российской академии наук он организовал лабораторию фотографического восстановления древних письмен. Буринский применил разработанный им метод восстановления угасших текстов, суть которого состоит в ступенчатом повышении контраста первоначального текста.

В 70-х годах XIX в. предпринимаются попытки использовать фотографию в целях регистрации и расследования. Первой использовала фотографию французская полиция (1841 г.). Существенных результатов в этой области добился французский криминалист А. Бертильон, сконструировавший несколько фотокамер для опознавательной съемки, съемки на месте происшествия и для съемки трупов. Им же были разработаны правила сигналетической и измерительной фотосъемки. Наряду с использованием фотографии в разыскной и регистрационной работе ее внедряют и в судебную экспертизу. В указанном направлении много и плодотворно работал Е. Ф. Буринский. В 1892 г. при Санкт-Петербургским окружном суде он создает судебно-фотографическую лабораторию. В 1893 г. при прокуроре Санкт-Петербургской судебной палаты создается правительственная судебно-фотографическая лаборатория, заведование которой было поручено Е. Ф. Буринскому. В 1912 г. лаборатория была преобразована в Петербургский кабинет научно-судебной экспертизы, что положило начало созданию криминалистических учреждений в России. Развивая применение фотографии в следственной работе, Буринский занимается разработкой приемов и средств судебной фотографии. Ученый считал, что необходимо разработать правила судебной фотографии, которые должны быть обязательными для исполнения.

Первой работой по вопросам использования фотографии в борьбе с преступностью стала книга С. М. Потапова "Судебная фотография" (1926).

В настоящее время судебная фотография представляет собой систему теоретических положений, в определенной степени заимствованных из технических наук и адаптированных криминалистами с учетом результатов обобщения судебно-следственной практики. Технический прогресс не мог не отразиться на содержании судебной фотографии.

Итак, судебная фотография - это отрасль криминалистической техники, представляющая собой систему научных положений и разработанных на их основе фотографических методов, средств и приемов, применяемых в процессе собирания, исследования и использования доказательственной информации.

Одно из условий успешного расследования преступлений -точная и объективная фиксация обстоятельств и фактов, имеющих значение по делу. Существенным условием использования фотографии в расследовании преступлений и производстве экспертиз является то, что она должна предшествовать любому другому способу фиксации криминалистических объектов и выполняться в соответствии с научными рекомендациями.

В системе судебной фотографии различают две структурные части по сфере применения: запечатлевающая и исследовательская.

Запечатлевающая фотография - это система научных положений, приемов и методов съемки, применяемых при производстве следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, используется для фиксации объектов, видимых глазом без применения специальных устройств. Объектами съемки в следственной практике являются: места происшествий с их обстановкой, трупы, следы преступления и преступника, вещественные доказательства, лица, обвиняемые в совершении преступления. Полученные при производстве различных следственных действий фотоснимки представляют собой фотодокументы-приложения к протоколам соответствующих следственных действий. Объектами съемки, применяемой в процессе оперативно-разыскной деятельности, служат событие преступления и лицо, его совершившее.

Исследовательская фотография включает в себя ряд научно-технических положений, приемов, средств и методов фотосъемки, приспособленных для собирания, исследования и использования доказательственной информации в ходе проведения криминалистических исследований, в основном для выявления и фиксации деталей, цветовых и яркостных различий, не видимых глазом при обычных условиях. Фотоснимки, выполненные в процессе экспертного исследования, служат иллюстративным материалом к заключению эксперта и позволяют проследить ход экспертизы, лично убедиться в наличии или отсутствии тех или иных признаков в объектах исследования, и являются составной частью заключения, имеющего значение средств доказывания.

Деление судебной фотографии па запечатлевающую и исследовательскую условно, поскольку в экспертной практике применяются не только исследовательские, но и запечатлевающие методы, и наоборот: при расследовании могут применяться исследовательские методы - например, создание специальных условий съемки.

В настоящее время в криминалистической практике активно используется цифровая фотография. Эра цифровой фотографии началась с момента создания и внедрения фотосенсора или фотодатчика, представляющего собой светочувствительное устройство, состоящее из матрицы и аналого-цифрового преобразователя.

Цифровое изображение - это последовательность цифровых данных, записанных на носитель электронной информации. Файл содержит не только само изображение, но и техническую информацию, записанную цифровой камерой, о режимах съемки, настройках самой камеры, сведения о производителе и модели, серийный номер камеры, порядковый номер снимка по внутреннему счетчику, дату и время съемки.

Цифровая фотография исключает трудоемкий процесс экспонирования и обработки светочувствительных материалов, упрощает фотофиксацию за счет автоматических режимов (фокусирования, экспонирования, цветового баланса) и высокочувствительных приемников, позволяет получить фототаблицу за короткое время, к тому же не требует подготовительных работ. Цифровые фотоаппараты могут работать в различных условиях освещения, не требуя специального подбора пленки. Возможен просмотр отснятого материала непосредственно на месте съемки. В целях оперативной проверки лиц по справочным, криминалистическим и разыскным учетам возможна передача отснятого материала на удаленные расстояния при наличии модемной связи. Имеется возможность преобразовывать объект съемки в вид, удобный для компьютерной обработки, и получать его копии (отпечатки) на широком круге носителей: жестком диске, компакт-диске, термобумаге, писчей бумаге. Изображения, записываемые в электронном виде, можно хранить длительное время в большом многодисковом архиве. Так можно хранить изображения натуральных коллекций, фотографических картотек, других учетов криминалистического назначения.

Современные средства печати позволяют получать изображения с хорошей передачей полутонов и с высоким разрешением, сопоставимым с разрешением фотографических материалов. Одновременно становятся доступными способы компьютерного улучшения исходного качества и преобразования изображений. Можно улучшить качество изображения за счет фильтрации, подавить фон и выявить слабовидимые признаки, повысить контрастность, резкость изображения. Данные операции позволяют увидеть и оценить (распознать) слабовидимые, а подчас и невидимые детали.

Процесс цифровой фотографии заключается в следующем:

- - подготовка к съемке, экспозиция, получение изображения; обработка и редактирование изображения;

- - получение фотоизображения или печать копий.

Для успешной работы требуются специальные цифровые устройства ввода, вывода и хранения изображений, а также программные средства - графические редакторы, которые позволяют осуществить:

- - улучшение изображения;

- - сжатие его электронного представления в файл с использованием различных графических редакторов;

- - применение фильтров и спецэффектов;

- - ретушь (удаление дефектов).

Для получения изображения на бумажных носителях необходимо использовать растровые принтеры с высокой разрешающей способностью (600, 1200, 1800 dpi) - лазерные принтеры и плотную, непрозрачную бумагу с равномерной структурой бумажного полотна и высокой степенью белизны.

Процессуальный порядок применения фотосъемки закреплен в ст. 166 УПК. Перед началом осмотра места происшествия следователь обязан предупредить всех участвующих лиц о применении фотосъемки, о чем должна быть сделана отметка во вводной части протокола. По результатам осмотра изготавливается фототаблица и оформляется как приложение к протоколу осмотра места происшествия, за соответствующим номером. Каждый фотоснимок опечатывается оттиском печати соответствующего правоохранительного органа, каждая страница фототаблицы подписывается лицом, ее составившим.

Судебная фотография является отраслью криминалистической техники. Использование фотографической съемки в расследовании преступлений обусловлено ее основными достоинствами: 1) позволяет с большой точностью зафиксировать объект, его состояние, признаки; 2) обеспечивает быстрое запечатление тех или иных объектов; 3) дает адекватное представление об изображенном на фотоснимке объекте; 4) фотографическое изображение обладает свойством наглядности и документальности; 5) существует возможность получения маловидимых и невидимых деталей, следов, признаков и др.

Судебная фотография разрабатывает фотографические средства, методы и приемы обнаружения, фиксации и исследования доказательств. Содержание судебной фотографии составляют научные положения и практические рекомендации по использованию фотографии в расследовании преступлений.

Криминалистическая фотография включает: 1) фотографию запечатлевающую (судебно-оперативную); 2) фотографию исследовательскую (судебно-экспертную).

Судебно-оперативная фотография представляет собой совокупность методов, приемов и средств, применяемых для фиксации и производства несложных исследований вещественных доказательств в процессе расследования. Запечатление в судебной фотографии преследует цель точно и полно зафиксировать объекты в том виде и состоянии, в каком они наблюдаются к моменту фотосъемки. Фотосъемка выступает как дополнительное средство фиксации в процессе осуществления следственных действий. Судебно-оперативная фотография как способ фиксации в ходе расследования применяется в сочетании с протоколированием и составлением схем и планов.

Объектами судебно-оперативной фотосъемки являются: местность и помещения, а также их отдельные участки; предметы; следы; трупы; живые лица; отдельные действия участников следственных действий и их результаты. Судебно-оперативную фотосъемку осуществляет следователь, оперативный работник органа дознания, специалист при помощи фотографической техники, входящей в фотокомплект следователя.

Судебно-исследовательская фотография – это система специальных методов, приемов и средств, применяемых при производстве судебных экспертиз. Исследование с использованием средств и методов судебной фотографии предполагает выявление слабо видимых или совсем невидимых при обычных условиях признаков, сходства или различий между ними. Судебно-исследовательскую фотографию иногда именуют экспертной, так как ее методы и средства применяют эксперты в процессе производства своих исследований. Объектами судебно-исследовательской фотографии служат: вещественные доказательства, подвергаемые экспертному исследованию, сравнительные образцы и материалы, используемые в ходе экспертизы. Судебно-исследовательская фотография осуществляется при особых условиях освещения, применением съемки в невидимых лучах, съемкой люминесценции, усилением контрастов, с использованием цветоразличения, методом микрофотографии и др.

Применение судебной фотографии при производстве следственных действий предусматривается уголовно-процессуальным законодательством. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 166 УПК при производстве следственного действия в числе прочих технических средств может применяться фотографирование. В ходе эксгумации неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию (ч. 2 ст. 178 УПК). При производстве освидетельствования с согласия освидетельствуемого лица может быть произведено его фотографирование (ч. 5 ст. 179 УПК). Применение фотографирования в ходе допроса регламентировано ч. 4 ст. 190 УПК. Фотографии в качестве материалов, иллюстрирующих заключение эксперта, прилагаются к заключению и являются его составной частью (ч. 3 ст. 204 УПК). В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 82 УПК вещественные доказательства, которые не могут храниться при уголовном деле, подлежат обязательному фотографированию.

Фотосъемка должна предшествовать любому другому способу фиксации информации и выполняться в соответствии с криминалистическими рекомендациями. По своей правовой природе фотоснимки относятся к документам и могут использоваться в уголовном процессе в качестве источника доказательств.

Научно-технический прогресс все более вытесняет традиционные фототехнические средства, заменяя их более современными. Достаточно широкое распространение получили мини-фотолаборатории зарубежного производства, облегчающие процесс изготовления фотографий. Для практики расследования преступлений и экспертной практики важное значение имеет возможность применения цифровых фотокамер, не требующих использования светочувствительных материалов. Принцип их работы состоит в следующем: после введения в память фотоаппарата необходимого количества кадров соответствующие сигналы вводятся в компьютер, после чего фотокамера оказывается готовой для новых съемок. Фотоаппарат предусматривает небольшой жидкокристаллический экран на задней крышке, который используется в качестве видоискателя и для просмотра отснятого. Фотоснимки печатаются посредством подключаемого к компьютеру принтера.

В зависимости от характера следственного действия и его целей, специфики объекта фотосъемки и задач фиксации применяются различные виды, методы и способы судебно-оперативной фотографии. Судебно-фотографические способы, методы и виды съемки составляют систему судебной фотографии.

Способ – это порядок действий, направленный на разрешение информационных и оперативно-тактических задач использования фотографии: что, как, в какой последовательности, с помощью каких средств можно показать на фотоснимках. Метод судебной фотографии – это совокупность способов (правил и рекомендаций) относительно избрания фототехнических средств и приемов их применения. Совокупность же методов и способов (приемов) съемки, относящихся к особенностям запечатления криминалистических объектов, составляет вид съемки.

Наиболее распространенным видом съемки в судебно-оперативной фотографии является фотосъемка места происшествия. К фотосъемке места происшествия должны предъявляться следующие требования: 1) порядок фотосъемки должен находиться во взаимосвязи со всей процедурой осмотра места происшествия; 2) фотосъемка должна предшествовать другим методам фиксации; 3) средства и методы фотосъемки должны избираться в зависимости от ситуации осмотра, чтобы обеспечить полноту, всесторонность и точность запечатления; 4) совокупность фотоснимков должна давать достаточно полное и ясное представление об обстановке преступления, его следах и деталях; 5) до внесения каких-либо изменений в обстановку следует сфотографировать общий вид места происшествия и взаимное расположение объектов; отдельные следы и предметы сначала фотографируются в том виде, в каком они были обнаружены.

Принято различать четыре вида фотографической съемки на месте происшествия, отражающих различные стадии осмотра: ориентирующую, обзорную, узловую и детальную. Это деление имеет условное значение.

Ориентирующая съемка своей задачей имеет фиксацию определенного объекта вместе с окружающими его предметами, строениями, местностью и т. п. Ориентирующий снимок должен содержать изображение собственно места происшествия на фоне окружающей обстановки. Ориентирующая фотосъемка предполагает запечатление места происшествия среди окружающих его объектов.

Место происшествия следует фотографировать на фоне предметов, которые могут служить ориентирами. Чтобы снимки действительно были ориентирующими, необходимо правильно выбрать направление и точку съемки. Ориентирующая съемка производится обычным или панорамным методом. Обычная съемка выполняется широкоугольным или нормальным объективом с удаленного расстояния.

В большинстве случаев ориентирующий снимок затруднительно произвести на один кадр с небольшого расстояния. Чтобы охватить место происшествия и прилегающую территорию, используют круговую или линейную панораму.

Обзорная съемка применяется для запечатления общего вида обстановки места происшествия. В отличие от ориентирующей, при обзорной съемке ставится задача сфотографировать объект без окружающей обстановки. Чтобы показать взаимное расположение важнейших объектов, их специфику, съемку производят с разных сторон. Важное требование, которое должно быть предъявлено к обзорным снимкам, – это полнота изображения места происшествия.

Обзорный снимок должен быть сделан с такой позиции, с которой можно было бы с уверенностью распознать взаимное положение хотя бы важнейших объектов обстановки. Та часть пространства, которая не может быть воспроизведена на изображении с одной позиции, является слепой зоной. Каждый одиночный снимок обычно имеет такие зоны.

Особенностью рассматриваемого вида съемки является возможность фиксации одних и тех же предметов в нескольких аспектах. Если место происшествия имеет сложное строение, прибегают к изготовлению нескольких дополняющих друг друга снимков – обзорной серии. Данная серия позволяет составить из полученных снимков непрерывно развертывающееся изображение некоторого пространства таким образом, что изображение на одном снимке является продолжением изображения на другом. В иных случаях серия из снимков может относиться к различным изолированным друг от друга объектам. В тесных помещениях съемку производят панорамным методом или с использованием широкоугольных объективов.

Узловая съемка – это съемка частей (узлов) объекта. При узловой съемке крупным планом фотографируются участки места происшествия, имеющие наиболее важное значение, объекты, с которыми в основном были связаны действия преступника. Например, узел – это часть места происшествия, где обнаружены следы преступления. В помещении, где совершена кража, это могут быть взломанные двери, поврежденные окна, вскрытые хранилища и др. На месте убийства в качестве объекта узловой съемки может быть труп со следами повреждений.

Количество узлов на месте происшествия определяет следователь в зависимости от особенностей преступления и специфики объектов на месте происшествия.

Детальная съемка – это съемка отдельных следов, предметов, деталей обстановки места происшествия. Ее всегда производят масштабным способом: крупным планом с масштабной линейкой. Детальной съемке подвергаются в первую очередь предметы и следы, которые не могут быть изъяты с места происшествия, быстро изменяют свои свойства или сопряжены с опасностью их повреждения. При выборе аспекта съемки исходят из задач выявления наиболее важных, типичных особенностей, относящихся к форме, размерам, взаимному расположению частей, структуре, а также раскрытия криминалистического значения предмета или следа.

Полное фотографическое запечатление обстановки места происшествия предполагает использование всех рассмотренных видов съемки – ориентирующей, обзорной, узловой и детальной. Эти виды съемки дополняют друг друга и обеспечивают иллюстративность и объективное представление о месте происшествия.

Определенными особенностями обладает фотографическая съемка трупа. При фотографировании трупа используется ориентирующая, обзорная, узловая и детальная съемка. Фотосъемка трупа на месте его обнаружения производится для запечатления его общего вида, позы и положения относительно окружающей обстановки. Фотографируют также следы и повреждения на теле, одежде, трупные пятна, кровоподтеки и др.

Для фиксации общего вида, положения и позы трупа на месте его обнаружения принято фотографировать объект во взаимосвязи с окружающей обстановкой и изолированно от нее. Труп с прилегающими к нему предметами обстановки обычно фотографируют с двух боковых сторон. Фотосъемку по отношению оси трупа желательно вести под углом 45°.

Фотосъемка трупа предназначена для фиксации его положения и позы. Обычно эту съемку производят с двух боковых сторон. Изображение трупа по возможности должно занимать весь кадр. Для изготовления снимков трупа крупным планом применяется способ фотографирования панорамой из точек, где оптическая ось А–В должна проходить по коленным суставам, а ось Б–Г – по середине грудной клетки.

Следы и повреждения фотографируют сначала так, чтобы на снимке было видно, на какой части тела или одежды они находятся, а затем крупным планом с масштабной линейкой. Следы крови следует фотографировать масштабной съемкой. Особенно важно зафиксировать локализацию, направление подтеков крови, их форму. При фотосъемке следов и повреждений на трупе могут использоваться светофильтры. Детальные снимки ран, кровоподтеков, ссадин желательно запечатлевать с помощью цветной фотографии, поскольку их цвет имеет существенное криминалистическое значение.

Важное значение имеет фотографирование следов на месте их обнаружения. Такая фотосъемка используется для запечатления места их нахождения, общего вида, состояния, индивидуальных особенностей. Место обнаружения следа фиксируют съемкой на фоне окружающих объектов, затем след запечатлевается отдельно, а также его детали и особенности. При фотосъемке следов на месте происшествия рекомендуется такая последовательность: вначале фотографируют предмет, на котором обнаружены следы, затем взаимное расположение следов, а после – каждый след в отдельности по методу крупномасштабной съемки.

Фотосъемка следов рук на месте происшествия может быть выполнена различными способами. Так, отдельные наиболее четкие следы пальцев рук фотографируют в натуральную величину, используя удлинительные кольца. Отчетливо видимые окрашенные следы на непрозрачных поверхностях фотографируют по правилам репродукционной съемки. Потожировые следы на прозрачном стекле можно сфотографировать в проходящем искусственном свете, направленном под углом к оптической оси объектива. При этом используется «маска» из черной бумаги с отверстиями по форме следов.

При фотографической съемке пальцев рук требуется правильно установить освещение. Для этих целей могут быть использованы настольные лампы, лампы-вспышки или специальные осветители. Фотокамера обычно устанавливается на специальный штатив.

Опознавательная фотосъемка применяется для запечатления внешности преступников с целью использования их снимков в криминалистическом учете, розыске и в процессе идентификации, а также неопознанных трупов с целью учета и установления личности погибших.

При съемке живых лиц изготовляют обычно три подгрудных снимка с изображением в 1/7 натуральной величины: правый профиль, вид спереди (анфас) и с поворотом головы вправо (левый полупрофиль). В полный комплект входит и четвертый снимок – вид спереди в полный рост. Третий и четвертый снимки можно заменить одним с изображением человека в рост с поворотом всего корпуса вправо. На снимках в профиль и анфас человек должен быть изображен без головного убора, шарфа, очков, на третьем снимке – в том виде, в каком он был задержан. Ретушь опознавательных снимков не допускается.

Опознавательная съемка трупа имеет свои особенности. Обезображенное лицо трупа предварительно восстанавливают и производят его «туалет». Восстановление лица заключается в наложении швов на раны, а «туалет» – в припудривании кожи, подкраске губ и пр. Лицо трупа должно быть сфотографировано до восстановления и «туалета» и после этого. Труп фотографируется в той же одежде, в которой его обнаружили, а обнаженный труп прикрывают куском ткани, лучше всего серой.

Лицо трупа следует фотографировать в фас, оба профиля (левый и правый), а также в 3/4 поворота лица. Перед съемкой необходимо придать трупу определенное положение, удобное для фотографирования. Лицо трупа снимается с открытыми глазами.

В судебно-оперативной фотографии важное значение имеет фотосъемка при следственном эксперименте и проверке показаний на месте. Такая фотосъемка применяется для запечатления наиболее существенных моментов процесса и результатов указанных следственных действий во взаимосвязи с конкретной материальной обстановкой. Так, в зависимости от вида и условий следственного эксперимента, существует необходимость путем фотографической съемки зафиксировать место, обстановку и условия, используемые предметы, отдельные элементы опытных действий. При следственном эксперименте ввиду большого разнообразия опытных действий и условий их выполнения используются различные способы и методы съемки. Причем съемка производится до и после реконструкции. В частности, при следственном эксперименте по установлению возможности видеть целесообразно зафиксировать фотосъемкой место нахождения лица в момент наблюдения и место, на котором происходили воспринимавшиеся события. Если нужно проверить возможность протащить какой-то предмет через определенное отверстие, вначале следует сфотографировать проем, затем объект, который будут протаскивать, и последовательно моменты процесса.

Фотографирование при проведении проверки показаний на месте производится с целью наглядной фиксации участков местности и помещений, где, согласно показаниям допрошенных лиц, происходило событие преступления или его отдельные обстоятельства. С помощью фотосъемки запечатлевают объекты, положение, состояние и признаки которых объективно могут подтвердить или опровергнуть проверяемые показания. Путь движения, который показывает допрошенное лицо, следует фиксировать панорамным методом или по частям по ходу движения.

В криминалистической литературе имеют место рекомендации относительно процедуры и последовательности применения фотосъемки в ходе проверки показаний на месте. Так, фотосъемкой рекомендуется фиксировать: 1) место или исходную точку, откуда начинается проверка показаний; 2) отдельные участки маршрута и расположение участников следственного действия; 3) ориентиры, на которые указывает лицо, чьи показания проверяются; 4) места, где обнаружены следы и предметы; 5) особенности следов и предметов, обнаруженных при проверке.

Фактическая обстановка фиксируется с учетом получаемых объяснений. Если такие объяснения сопровождаются действиями, имеющими значение для дела, то они подлежат фотосъемке.

Применение фотосъемки при производстве обыска может характеризоваться использованием ориентирующей, обзорной, узловой и детальной съемки. Фотосъемка при обыске целесообразна для запечатления места расположения объекта обыска, мест расположения предметов поиска, тайников, их особенностей, устройства. При необходимости применяется масштабная съемка. Документы фиксируются по правилам репродукционной съемки.

Фотосъемка при предъявлении для опознания производится с целью запечатления предъявляемых для опознания объектов. Такое фотографирование дает наглядное представление о правильности подбора объектов и позволяет зафиксировать ряд признаков, по которым объект был опознан.

Предъявляемые для опознания вещи фотографируют пронумерованными. К ним прикрепляют или около них помещают бирки с четкими контрастными номерами. Вначале фотографируют все предъявленные предметы, а затем опознанный предмет с биркой. Необходимо зафиксировать также индивидуальные (частные) признаки (следы износа и ремонта, переделки, повреждения и др.) объекта, по которым он был опознан. Индивидуальные особенности фотографируются масштабным способом.

При предъявлении для опознания людей целесообразно сфотографировать всех предъявленных лиц (сначала в рост, а затем более крупным планом – погрудно). После этого фиксируется отдельно опознанное лицо. В том случае, если это лицо было опознано по каким-либо индивидуальным признакам, их необходимо зафиксировать с помощью масштабной фотосъемки (например, родинку или шрам на лице).

Существуют различные методы запечатлевающей фотографии. Основные из них следующие.

1. Панорамная фотосъемка. Ее сущность состоит в строго последовательном фотографировании по частям местности или помещений по горизонтали или вертикали, а также длинных, высоких сооружений и отдельных больших объектов, не помещающихся в.один кадр крупного плана, с тем чтобы составить из зафиксированных частей одно общее изображение, называемое фотопанорамой. Различают линейную, круговую и ярусную панораму.

При линейной панорамной съемке камера перемещается по одной линии вдоль объекта. Фотосъемка производится с позиций, равноудаленных от объекта. Каждый последующий кадр должен частично перекрывать изображение предыдущего кадра.

Круговая панорамная съемка целесообразна в случаях, когда необходимо зафиксировать далеко расположенные объекты с разных сторон. При съемке круговой панорамы фотографирование производится с одной точки, но камеру после каждого кадра поворачивают вокруг вертикальной оси на некоторый угол. Фотоаппарат рекомендуется установить на специальный штатив, использовать специальную головку с градуированной шкалой. При съемке необходимо обеспечивать частичное перекрытие предыдущего кадра. Часть предыдущего кадра, перекрываемая последующим, должна составлять 10–15% его площади. Полная круговая панорама представляет собой изображение местности в окружности 360°.

В отличие от кругового, ярусное панорамирование осуществляется поворотом фотокамеры вокруг горизонтальной оси и применяется для запечатления высоких объектов. При этом масштаб нижних и верхних кадров будет различен вследствие увеличения расстояния до снимаемой части объекта.

Чтобы панорамный снимок имел высокое качество, все фрагменты должны быть одинаковыми по плотности. Поэтому рекомендуется фотографировать все части объекта в одинаковых условиях. Монтаж готовых снимков в фотопанораму производится по совпадающим деталям изображений. Снимки обрезают так, чтобы на панораме одна и та же деталь не была изображена дважды и чтобы не допустить отсутствия изображений отдельных частей объекта.

Панорамная съемка может быть выполнена фотокамерой общего назначения или панорамным аппаратом (например, панорамным фотоаппаратом «Горизонт» с короткофокусным объективом – ф = 28 мм, 1: 2,8; угол изображения по горизонтали – 120°, по вертикали – 45°).

2. Измерительная съемка. Предназначена для получения фотоснимков, по которым можно определить размеры сфотографированных объектов и расстояние между ними. Такая съемка может быть выполнена несколькими способами: с масштабной линейкой, с ленточным (глубинным) или квадратным масштабом.

Сущность масштабной съемки заключается в том, что объект фотографируется вместе с масштабной линейкой. Линейка укладывается рядом со следом или предметом, на уровне их поверхности. Масштабный снимок запечатлевает соотношение предмета и линейки в том виде, в каком оно было в действительности, и не нуждается ни в какой последующей расшифровке. При съемке объемных предметов линейку поднимают с помощью подкладок до уровня фотографируемой плоскости. Оптическая ось объектива фотоаппарата должна быть перпендикулярна плоскости объекта и направлена в середину.

Измерительная съемка с ленточным (глубинным) или квадратным масштабом (метрическая съемка) в следственной практике не получила распространения из-за неудобства расчетов при съемке. Однако эту съемку рекомендуется применять в тех случаях, когда при осмотре места происшествия особо важное значение приобретает фиксация расстояния между предметами в глубину и по фронту.

Простейшим способом метрической фотографии является внесение в снимаемый кадр шкалы удалений, т. е. глубинного масштаба в виде ленты с хорошо заметными делениями. Фотоаппарат устанавливается так, чтобы направление его оптической оси было параллельно полу помещения (или поверхности местности). Глубинный масштаб укладывается на земле или на полу в направлении от аппарата, параллельно его оптической оси. Точка начала шкалы удаления располагается точно под объективом.

3. Стереоскопическая съемка. Это метод получения снимков, позволяющий полнее воспринимать объем сфотографированных предметов. Один и тот же объект фотографируется с двух разных точек, соответствующих позиции левого и правого глаза. Два снимка образуют стереопару, которую рассматривают через стереоскоп.

Использование стереоскопической съемки в следственной практике может быть полезно при фиксации места происшествия, обстановка которого представляет собой сложное нагромождение значительного количества вещей и предметов.

4. Репродукционная фотосъемка. Это система приемов запечатления плоскостных объектов. Репродукционная съемка применяется для воспроизведения фотографическими средствами плоских" оригиналов – документов, фотоснимков, чертежей, схем, рисунков и др. При этом фотографировании соблюдаются все правила масштабной съемки, что обеспечивает наибольшую точность копии. В процессе репродукционной съемки необходимо: а) равномерно освещать всю поверхность объекта; б) обеспечить параллельность взаимного положения негативного материала и объекта; в) оптическую ось объектива направлять в центр объекта.

Данная съемка может выполняться при помощи специальной или обычной фотоаппаратуры. При этом репродукционные установки можно подразделить на портативные и стационарные. Портативные репродукционные установки типа РУ-2, РДУ, С-64 широко применяются при фотографировании, осуществляемом следственными работниками. Стационарные установки типа МРКА, УРУ «Беларусь – СБ-2», «Уларус» в основном используются в экспертной (исследовательской) фотографии.

Копии документов получают также рефлексным способом, без применения фотоаппарата. С этой целью на поверхность документа при красном или оранжевом свете накладывается эмульсионной стороной и плотно прижимается специальная рефлексная фотобумага. Затем на эту фотобумагу со стороны ее подложки направляют свет, т. е. дают выдержку. Для получения изображений рефлексным способом в лабораторных условиях используют станки для контактной печати или другие специальные устройства.

Судебная (криминалистическая) фотография - один из разделов криминалистической техники, представляющий совокупность научных положений и разработанных на ее основе фотографических методов и средств, используемых для запечатления и исследования криминалистических объектов.

Разработка судебной фотографии базируется на научных основах общей фотографии.

Основоположником судебной фотографии является российский учёный Евгений Фёдорович Буринский .

Задачи судебной фотографии:

1) разработка фотографических приёмов съёмки различных объектов в следственных или судебных целях;

2) запечатление хода и результатов производства отдельных следственных или оперативно-розыскных действий;

3) разработка фотографических методов исследования вещественных доказательств.

Направления:

1) запечатление событий:

2) исследование вещественных доказательств, следов;

Виды судебной фотографии:

История фотографии

Химическая предыстория фотографии начинается в глубокой древности. Люди всегда знали, что от солнечных лучей темнеет человеческая кожа, искрятся опалы и аметисты, портится вкус пива. Оптическая история фотографии насчитывает примерно тысячу лет. Самую первую камеру-обскуру можно назвать «комнатой, часть которой освещена солнцем». Арабский математик и ученый X века Альгазен из Басры, который писал об основных принципах оптики и изучал поведение света, заметил природный феномен перевёрнутого изображения. Он видел это перевёрнутое изображение на белых стенах затемнённых комнат или палаток, поставленных на солнечных берегах Персидского залива, - изображение проходило через небольшое круглое отверстие в стене, в открытом пологе палатки или драпировки. Альгазен пользовался камерой-обскурой для наблюдений за затмениями солнца, зная, что вредно смотреть на солнце невооруженным глазом.

В 1726 году А. П. Бестужев-Рюмин (1693-1766) химик-любитель, впоследствии политический деятель и Иоганн Гейнрих Шульце (1687-1744), физик, профессор Галльского университета в Германии обнаружили, что под влиянием света растворы солей железа меняют цвет. В 1725 году, пытаясь приготовить светящееся вещество, он случайно смешал мел с азотной кислотой, в которой содержалось немного растворённого серебра. Шульце обратил внимание на то, что когда солнечный свет попадал на белую смесь, то она становилась тёмной, в то время как смесь, защищённая от солнечных лучей, совершенно не изменялась. Затем он провёл несколько экспериментов с буквами и фигурами, которые вырезал из бумаги и накладывал на бутылку с приготовленным раствором, - получались фотографические отпечатки на посеребрённом меле. Профессор Шульце опубликовал полученные данные в 1727 году, но у него не было и мысли постараться сделать найденные подобным образом изображения постоянными. Он взбалтывал раствор в бутылке, и изображение пропадало. Этот эксперимент, тем не менее, дал толчок целой серии наблюдений, открытий и изобретений в химии, которые спустя немногим более столетия привели к изобретению фотографии. В 1818 г. русский ученый X. И. Гротгус (1785-1822) продолжил изучение и установил влияние температуры на поглощение и излучение света.

Первая фотография в мире, «Вид из окна», 1826

Первое закреплённое изображение было сделано в 1822 году французом Жозефом Нисефором Ньепсом (Nicéphore Niepce), но оно не сохранилось до наших дней. Поэтому первой в истории фотографией считается снимок «вид из окна», полученный Ньепсом в 1826 году с помощью камеры-обскуры на оловянной пластинке, покрытой тонким слоем асфальта. Экспозиция длилась восемь часов при ярком солнечном свете. Достоинством метода Ньепса было то, что изображение получалось рельефным (после протравливания асфальта), и его легко можно было размножить в любом числе экземпляров.

В 1839 году француз Луи́-Жак Манде́ Даге́р (Jacques Daguerre) опубликовал способ получения изображения на медной пластине, покрытой серебром. Пластина обрабатывалась парами иода, в результате чего покрывалась светочувствительным слоем иодида серебра. После тридцатиминутного экспонирования Дагер перенёс пластину в тёмную комнату и какое-то время держал её над парами нагретой ртути. В качестве закрепителя изображения Дагер использовал поваренную соль. Снимок получился довольно высокого качества - хорошо проработанные детали как в света́х, так и в тенях, однако, копирование снимка было невозможно. Свой способ получения фотографического изображения Дагер назвал дагеротипия.

Практически в то же самое время англичанин Уильям Генри Фокс Тальбот изобрёл способ получения негативного фотографического изображения, который назвал калотипией. В качестве носителя изображения Тальбот использовал бумагу, пропитанную хлористым серебром. Эта технология соединяла в себе высокое качество и возможность копирования снимков (позитивы печатались на аналогичной бумаге). Экспозиция длилась около часа, на снимке - решётчатое окно дома Тальбота.

Кроме того, в 1833 году метод получения фотографии при помощи нитрата серебра опубликовал франко-бразильский изобретатель и художник Эркюль Флоранс. Свой метод он не запатентовал и в дальнейшем не претендовал на первенство.

Сам термин «фотография» появился в 1839 году, его использовали одновременно и независимо два астронома - английский, Джон Гершель, и немецкий, Иоганн фон Медлер.

В фотографии использовалась как негативные, так и обращаемые фотоматериалы.

В 1889 году в Санкт-Петербурге Е. Ф. Буринским была открыта первая в мире судебно-фотографическая лаборатория при Санкт-Петербургском окружном суде. В этой лаборатории были впервые применены фотографические методы для исследования документов, в том числе архивных документов 14 века, выполненных на коже.

Стереоскопическая фотосъемка позволяет получать объемное восприятие предметов, что дает возможность полнее судить об их форме и взаимном расположении. Она производится из двух точек, находящихся одна от другой на расстоянии, называемом базисом стереоскопической съемки. Величина базиса равняется среднему расстоянию между зрачками глаз человека (65-70 мм)3. Таким образом, при съемке из каждой точки получают изображения, как бы видимые раздельно левым и правым глазом. Полученные снимки печатаются так, чтобы каждый снимок был равен 42/63 мм. Оба снимка наклеивают на картонку (левый - слева, правый - справа), чтобы расстояние между их центрами составляло 65 мм. Рассматривают такую пару через стереоскоп. Устройство прибора позволяет приблизить и удалить стереопару от окуляров для получения лучшего объемного эффекта.

Стереосъемка возможна различными способами.

Для съемки из двух точек (первый способ) малоформатными аппаратами типа "Зоркий", "Зенит" в следственном портфеле имеется специальная стереопланка (стереоскопическая штативная приставка). Она представляет собой металлическую планку с прорезью, в которой перемещается винт. Планка имеет гнездо для крепления к обычному фотоштативу. На влнт, скользящий по прорези планки, крепится фотоаппарат, который фиксируется у левого края прорези, после чего производится фотосъемка. Затем аппарат перемещается к правому краю прорези и вновь фиксируется с помощью винта. В этом положении получают второй фотоснимок. Естественно, что условия съемки в обоих случаях (диафрагма, выдержка, освещение) должны быть одинаковы.

Второй способ основан на применении стереофотонасадки к обычному фотоаппарату. Она представляет собой комбинацию из зеркал и линз, обеспечивающую получение обоих снимков стереопары на одном кадре пленки.

Третий способ основан на использовании специальной стереоскопической фотоаппаратуры. Вся она снабжена двумя одинаковыми, расположенными горизонтально объективами. Наводка на резкость объективов - спаренная, затворы действуют синхронно. Расстояние между оптическими осями объективов - 65 мм. Камера разделена перегородкой пополам. Каждый из объективов проецирует изображение на соответствующую половину негативного фотоматериала.

Стереоскопическую фотосъемку следователь использует для получения обзорных, узловых (наиболее часто) и детальных фотоснимков. Узловой снимок особенно ценен в тех случаях, когда на сфотографированном участке находилось много предметов или когда съемка проводится с близкого расстояния, что вызывает на плоскостной фотографии неизбежные перспективные искажения.

Измерительная фотосъемка производится для того, чтобы можно было вычислить размеры объектов и расстояние между ними. Измерительная фотосъемка подразделяется на масштабную и метрическую.

Масштабная, съемка позволяет определять размеры (длину или высоту и ширину). Она используется при фотографировании документов, предметов, орудий преступлений , следов и иных вещественных доказательств .

При масштабной фотосъемке вместе с объектом фотографируется и масштабная линейка. Она уменьшается в то же число раз, что и объект, - тогда он может быть в дальнейшем измерен по всем параметрам. Чтобы добиться такого одинакового уменьшения, при масштабной фотосъемке необходимо строго соблюдать два условия: 1) помещать масштабную линейку не просто рядом с объектом, а в одной плоскости с фотографируемой поверхностью; 2) располагать фотоаппарат так, чтобы оптическая ось объектива была перпендикулярна фотографируемой поверхности.

Метрическая съемка осуществляется для того, чтобы можно было не только получить представление о размерах сфотографированных объектов, но и высчитать расстояние между ними. С ее помощью получают обзорные и узловые снимки. Метрическую фотосъемку производят различными способами. Применительно к фотоаппаратам типа "Зоркий" может быть рекомендована фотосъемка с глубинным масштабом. В качестве масштаба используемая бумажная лента (длиной до 10 м) с нанесенными на ней делениями. Каждое деление равно фокусному расстоянию объектива (для аппаратов класса "Зенит" - 5 см). Деления ленты обычно окрашиваются через одно и на белых клетках ставятся номера (1-3-5-7 и т. д.). Лента помещается на полу (земле) у точки отвеса, опущенного от передней плоскости объектива, и идет в глубину снимаемого участка (см. рис. 7). Измерения по фотоснимку с помощью изображения глубинного масштаба основаны на зависимости негативного уменьшения предмета от числа фокусных расстояний, умещающихся между аппаратом и объектом съемки. Данная зависимость выражается значением п + 1, где п - число, обозначающее негативное уменьшение. Если необходимо получить изображение объекта, уменьшенное в 20 раз, то следует расположить аппарат от него на 21 фокусное расстояние (2б+1) или, иначе, на 105 см (5 см х 21).

Съемка с глубинным масштабом позволяет определять размеры сфотографированного объекта. Для этого берут номер деления глубинного масштаба, соответствующий горизонтальной плоскости, в которой расположен интересующий нас объект. Из числа, указывающего номер деления, вычитается единица (напомним о формуле Н+1). Полученное число показывает коэффициент уменьшения (Н). Измерив по фотоснимку интересующую величину и умножив ее на коэффициент уменьшения (Н), получают натуральную его величину. Например, длина ящика на фотоснимке равна 2 см. Фронтальная плоскость ящика соответствует 37 делению. Следовательно, уменьшение проведено в 36 раз (37-1). Отсюда длина ящика - 72 см.

Такого рода расчеты справедливы для тех случаев, когда отпечаток был изготовлен с негатива контактным способом. Если печать с негатива проводилась с увеличением, то полученное произведение необходимо разделить на его масштаб. Так, если применялось увеличение в четыре раза (с кадра 2,4 см х 3,6 см до 9 см х 12 см), то приведенный выше пример выглядит так: 2 см х 36: 4 = 18 см.

Для измерения промежутка (по глубине) между двумя объектами определяют расстояние от фотоаппарата до фронтальной плоскости каждого из объектов. Допустим, первый объект расположен в плоскости 20-го деления. Значит, расстояние до него равняется 20 х 5 см = 100 см. Второй объект расположен в плоскости 30-го деления масштаба - расстояние.до него - 30 х 5 см = 150 см. Тогда между объектами будет 150 см - 100 см = 50 см.

Расстояния по диагонали рассчитывают геометрически, как стороны прямоугольных треугольников.

Метрическая ръемка проводится главным образом при обзорной съемке места происшествия.

При выезде на места дорожно-транспортных происшествий может быть использована стереофотограмметрическая съемка. Она производится с помощью специальной аппаратуры (см. рис. 8), представляющей собой две камеры, укрепленные на гибком тубусе. В результате фотосъемки получают стереопару. По ней может быть вычерчен план места происшествия и с помощью компаратера измерены необходимые размеры.

Крупномасштабная съемка применяется для фиксации мелких следов, предметов или их деталей. При наличии фотоаппарата с двойным растяжением меха или раздвижной приставкой к объективу легко получить изображение объекта"в натуральную величину, если оно умещается на матовом стекле аппарата. Труднее получить изображение в случаях, когда приходится фотографировать малоформатными камерами типа "Зоркий". Фотоаппараты подобного класса конструктивно рассчитаны на съемку с расстояния 1 ми более (некоторые модели - с расстояния не ближе 0,65 м). В первом случае минимальный коэффициент фотографического уменьшения составит 19-20, во втором - 11-12 раз.

Для фотографирования объекта малоформатной камерой в более крупном масштабе имеется несколько-способов. Чаще всего прибегают к дополнительному выдвижению объектива путем удлинительных колец или муфт. Они представляют собой короткие полые металлические трубки, снабженные резьбой. Кольца укрепляются между объективом и фотоаппаратом. Всего в фотокомплект может входить 3 кольца длиной 5,25, 16,66 и 25 мм, или 4 кольца (5, 8, 16 и 25 мм).

В зависимости от масштаба съемки, который необходимо получить, подбирают кольцо или комбинацию из них, ориентируясь по таблице. Соединив кольца и поместив их между объективом и аппаратом, производят наводку на резкость. При съемке фотоаппаратами с зеркальной наводкой на резкость фокусировку осуществляют по матовому стеклу аппарата, а при съемке аппаратами с наводкой по Дальномеру - ориентируясь по таблице.

Крупномасштабная съемка используется при фотографировании мелких объектов, деталей следов, документа в целом или его отдельных фрагментов. В подобных случаях аппарат можно закрепить на вертикальном штативе фотоувеличителя с помощью универсального штатива или специального кронштейна.

Репродукционная фотосъемка осуществляется при фотографировании плоских объектов: чертежей, текста, таблиц (репродукция штриховая) и фотокарточек, картин, рисунков (репродукция полутоновая).

В следственной практике она применяется для получения фотокопий документов и при необходимости размножить имеющийся фотоснимок (например, для рассылки фотокарточек лица с целью его опознания).

Репродукция с документа осуществляется: 1) с помощью фотоаппарата и 2) контактным способом (без применения фотоаппарата).

Документ помещают на плоской поверхности так, чтобы избежать неровностей. Для этого его рекомендуется прижать стеклом. Рядом с документом и в одной с ним плоскости помещают миллиметровый масштаб с тем, чтобы в дальнейшем можно было судить о размерах документа в целом и отдельных его частей.

При этом следует обращать внимание на два важных условия: а) задняя стенка (матовое стекло) аппарата должна быть строго параллельна плоскости фотографируемого документа; б) документ должен быть равномерно освещен. Репродукционная съемка может осуществляться с помощью любого фотоаппарата. Но названные условия особенно хорошо обеспечиваются при использовании специальных фотокамер (МРКА, ФМН-2, Беларусь-2 и др.). Их конструкция обеспечивает двойное или тройное растяжение меха, что позволяет фотографировать в натуральную величину или с 2-кратным увеличением. Репродукционная установка снабжена экраном, на котором располагается документ. По обеим сторонам экрана укреплены софиты для интенсивного и равномерного освещения.

Для съемки на 35 мм кинопленку предназначены репродукционные установки РУ-1, УРУ, РДУ. Первая является универсальной и используется как для съемки, так и для печати с пленки. Но эта установка несколько сложна в работе и не всегда обеспечивает качественные негативы. ВтЪрая упрощена и предназначена для репродуцирования малоформатными камерами типа "Зоркий".

Для репродукционной съемки зеркальными камерами создана упрощенная установка (РДУ). На ее вертикальной стойке имеется кронштейн, к которому крепится фотоаппарат, что обеспечивает параллельность его задней стенки репродуцируемому документу. Наводка на резкость производится по матовому стеклу камеры. Документ освещается четырьмя (или двумя) софитами, входящими в комплект установки.

Фотоизображение документа может быть получено контактным способом, без применения фотоаппарата. Такой способ репродукционной съемки называется рефлексной фотографией.

Для этого используют специальную рефлексную или обычную фотобумагу, обладающую повышенным контрастом и имеющую тонкую подложку (бумажную основу, на которую наносятся фотослои).

Работа производится при оранжевом или красном освещении. Рефлексная бумага накладывается на документ так, чтобы эмульсионный слой ее прилегал к поверхности документа. Для большей плотности прилегания сверху помещают стекло. На некотором расстоянии от него располагают источник света, обеспечивающий равномерное освещение. При этом лучи проходят через подложку фотобумаги и, отражаясь от различных участков документа (текста и фона), образуют в фотослое скрытое изображение. Проявленный и отфиксированный отпечаток представляет собой негативное изображение документа. После просушки с него (снова методом рефлексной фотографии) получают позитивное изображение документа. Другой способ контактной репродукции основан на использовании специальной бумаги "Технокопир" - негативной и позитивной. Негативная приводится в контакт с копируемым документом и освещается так же, как и рефлексная. Затем негативную фотобумагу опускают на несколько секунд в проявитель и приводят в плотный контакт с позитивной, увлажненной в проявителе. Через минуту листы бумаги разделяют и получают готовое позитивное изображение документа. Преимуществом контактной фотографии является ее простота и возможность получения фотокопии точно в натуральную величину при отсутствии фотоаппарата. К недостаткам следует отнести некоторую нечеткость изображения, в том числе полутонов.

Опознавательная (или приметозапечатлевающая) фотосъемка применяется при фотографировании живых лиц и трупов с целью: а) последующей регистрации, б) проведения опознания, в) экспертного отождествления лиц по фотоизображениям.

Эти снимки должны отличаться максимальной четкостью передачи всех признаков головы (лица).

Фотографирование живых лиц производится, как правило, в двух основных положениях: в фас и в правый профиль. Если есть какие-либо особые приметы (наличие шрамов, родимых пятен, отсутствие частей лица), то фотографируют оба профиля. При фотосъемке особенно следят за тем, чтобы голова занимала правильное положение (не была опущена или откинута). В этом случае воображаемая линия, проходящая через наружные углы глаз и границ между верхней и средней третями каждой из ушных раковин, должна быть горизонтальной.

Так как наиболее привычное зрительное восприятие лица происходит при положении головы в 3/4 поворота (считая от одного плеча к другому), то при опознавательной фотосъемке нередко делают и такой снимок.

Опознавательный фотоснимок кадрируют таким образом, чтобы получился поясной портрет. Если лицо носит очки, то в случаях, когда необходимо получить снимок, предназначенный для уголовной регистрации, их. снимают.

При положении лица в правый (левый) профиль волосы не должны закрывать ухо или его часть. Фон фотографии - светло-серое нейтральное поле. Если нет экрана (полотна), то фотографируемый может быть помещен перед какой-либо светлой стеной, но между ними и стеной расстояние должно быть в несколько десятков сантиметров (в зависимости of характера освещения) во избежание теневых изображений головы. При съемке большое внимание уделяют освещению. Оно не должно быть слишком ровным и рассеянным, так как это сделает лицо на фотоснимке плоским, лишит его контуров. Наилучшие результаты получают при освещении лица общим рассеянным светом в сочетании с боковой подсветкой (под углом 45°). При фотографировании в профиль выбирают такое освещение, которое обеспечивает четкое изображение всех частей уха.

Получая снимки по методу опознавательной фотографии, желательно, чтобы изображение лица (головы) составляло 1/7 натуральной -величины. Однако добиться такого уменьшения непосредственно при съемке можно лишь при использовании аппаратов с размером кадров 6x9, 19x12 и более. Напомним, что для изображения с коэффициентом фотографического уменьшения, равным 7, аппарат следует удалить на 8 фокусных расстояний от объекта. Малоформатные апцараты, рассчитанные для съемки на 35-мм пленку, не позволяют получить такого уменьшения. Указанный недостаток может быть восполнен при печати. Величина лица на фотоснимке должна составлять по его большой оси 3,5-4 см. Иногда при съемке замеряют какую-либо деталь лица, например, расстояние между наушными углами глаз. При печати, ориентируясь на эту величину, получают изображение лиц с семикратным уменьшением. Полученные фотоснимки с изображением в фас и правый профиль наклеивается рядом на картонку или лист бумаги (профильный - слева, в фас - справа). Опознавательная съемка трупа осуществляется следующим образом. Предварительно судебно-медицинский эксперт производит так называемый туалет трупа (накладывает швы на раны, пропудривает и т. п.) для придания ему прижизненного вида. Фотографирование осуществляют в фас, правый и левый профиль и в 3/4 поворота головы с обеих сторон. Фотосъемку можно производить сверху, поворачивая труп со спины на бок, или придав ему положение "сидя". Удобнее снимать в морге. Там можно добиться правильного освещения лица, обеспечивающего четкое изображение всех признаков. Труп можно поместить на стуле и привязать голову к специальному держателю на спинке. Если труп был обнаружен без одежды, то перед опознавательной съемкой его драпируют простыней. Одевание трупа в одежду, ему не принадлежавшую, недопустимо, так как это может дезориентировать опознающего.

Частные приемы фотографирования

Чтобы иметь наглядное представление о фотографируемом объекте, следователь должен получить несколько снимков, причем делаются они с таким расчетом, чтобы изображенные на них объекты различались по степени охвата и по степени уменьшения. Для этого фотосъемку производят с разных расстояний и из различных точек.

Существуют ориентирующая, обзорная, узловая и детальная приемы фотосъемки.

Ориентирующая фотосъемка применяется для запечатления какого-либо участка или объекта одновременно с окружающей обстановкой. Так, на ориентирующем фотоснимке места происшествия должны быть видны территория осматриваемого участка или сооружения, окружающие его строения, заграждения вокруг него, рельеф местности, пути подхода и подъезда. Съемки производятся из различных точек, достаточно удаленных от места, интересующего следователя. Неплохие результаты могут быть получены при съемке с возвышения (например, холма, невысокого сооружения). При значительной протяженности места происшествия (например, при авиакатастрофах) ориентирующие снимки делают с вертолета.

Обзорная фотосъемка служит для запечатления участка или объекта без окружающей обстановки. Так, на обзорном фотоснимке места происшествия должен быть изображен осматриваемый следователем дом или участок с находящимися на нем предметами, участок ДТП, комната и т. п.

Обзорная съемка проводится с более близкого расстояния, чем ориентирующая. На снимке должны быть отчетливо видны объекты, имеющие криминалистическое значение. Для этого фотографирование про- ^ изводят из нескольких точек, иногда противоположных (встречная съемка). Снимки должны дополнять друг друга, так как основная цель обзорной съемки - дать наиболее полное представление о фотографируемом объекте (месте происшествия, обыска , следственного эксперимента). При этом обстановка и предметы фиксируются в том виде, как они открываются наблюдателю.

Узловая фотосъемка используется для запечатлеция наиболее важных участков, объектов, следов преступного действия.

Выбор объекта производится с учетом характера совершенного преступления , причем может быть намечено несколько узлов. Так, при осмотре места происшествия по делу о краже со взломом с помощью узловой фотосъемки фиксируют пролом в стене, участки с разбросанными вещами и т. п. В ходе обыска она применяется для запечатления тайников с обнаруженным в них содержимым. При следственном эксперименте узловой фотосъемке подлежат отдельные этапы или эпизоды проводимых действий (например, отдельные моменты преодоления человеком преграды).

Узловая фотосъемка осуществляется с расстояния меньшего, чем обзорная. Точку съемки выбирают с таким расчетом, чтобы полностью охватить участки и объекты, имеющие существенное значение для дела, и получить наглядное представление о них. Положение фотоаппарата при этом может быть произвольное - сверху, сбоку, снизу.

Детальная фотосъемка служит для запечатления внешних признаков вещественных доказательств и следов. Сюда относится фиксация оружия , пуль, гильз, орудий преступления и их следов, следов рук, ног, транспортных средств, похищенных предметов и иных объектов, имеющих криминалистическое значение для расследуемого дела.

Детальную съемку производят с такого расстояния, чтобы в кадре находился только объект - вещественное доказательство или его часть. Детальную съемку всегда выполняют по правилам масштабной фотографии .

Ориентирующая и обзорная фотосъемки осуществляются в самом начале проведения следственного действия (осмотра, обыска, следственного эксперимента). Узловая и детальная - в ходе следственного действия, когда имеется определенное представление о происшедшем событии и установлено значение следов, предметов.

Виды фотосъемок и особенность фотографирования криминалистических объектов

Фотосъемка места происшествия производится с целью фиксации обстановки места происшествия, имеющихся на нем предметов, обнаруженных следов , орудий преступления и трупа. Ее рекомендуется производить из разных точек.

В каждом случае будут применяться строго определенные методы, наиболее отвечающие целям съемки.

Фотосъемка трупов фиксирует их местонахождение, положение и позу, вид и состояние одежды, имеющиеся на трупе повреждения. Голову (лицо) фотографируют с целью последующего предъявления для опознания, а также для регистрации неопознанных трупов. Для этого же могут быть сфотографированы броские приметы, имеющиеся на теле трура (шрамы, родимые пятна, татуировка и т. п. признаки).

Фотосъемка документов производится для получения копий документов, имеющих доказательственное значение. Помимо копии документа в целом могут быть получены фотоснимки отдельных фрагментов документа (например, печати,- штампа, подписи, участка текста).